La première ligne de chemin de fer d'Europe continentale

|

La première ligne de chemin de fer d'Europe continentale |

|

D'après le livre Histoire des premiers chemins de fer français de Louis Joseph Gras. Voir aussi les deux lignes suivantes.

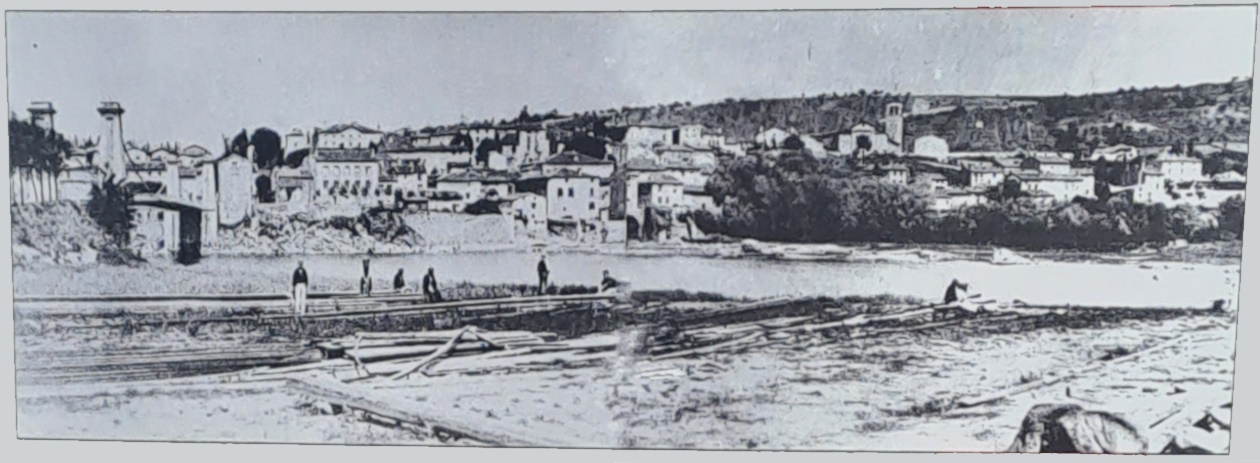

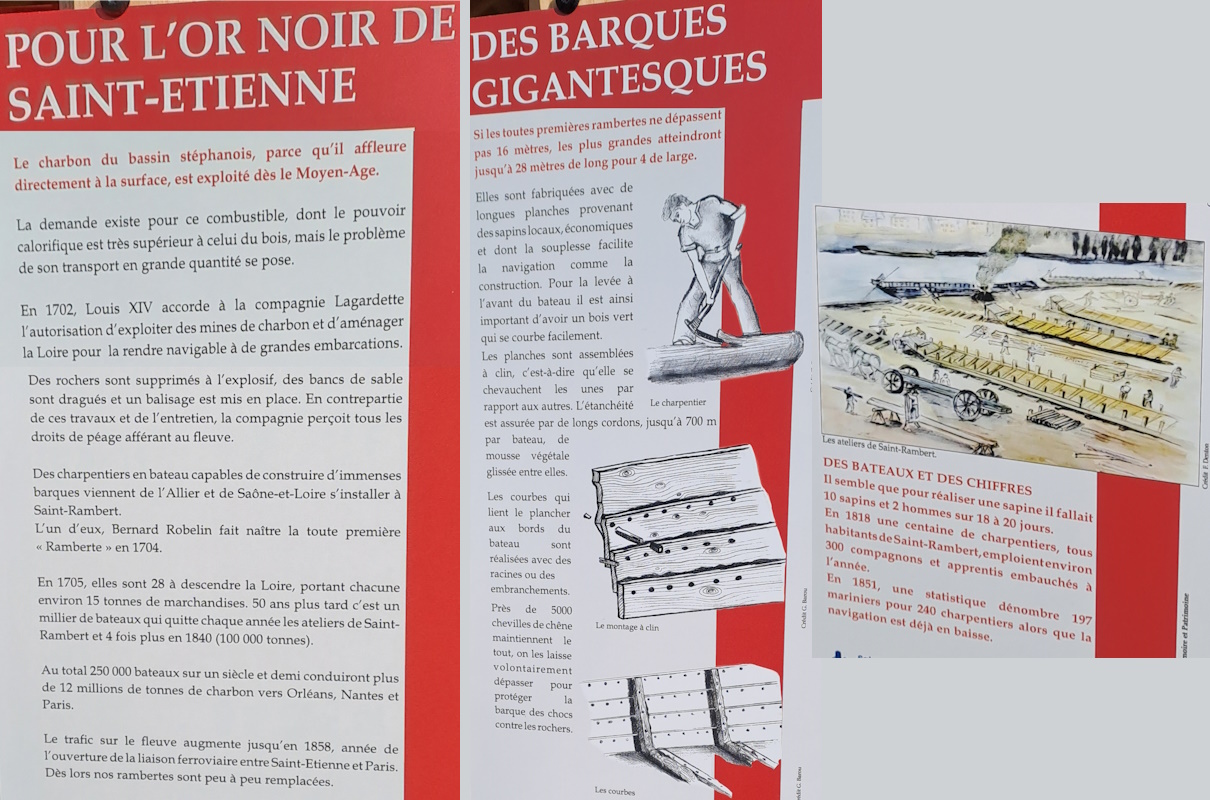

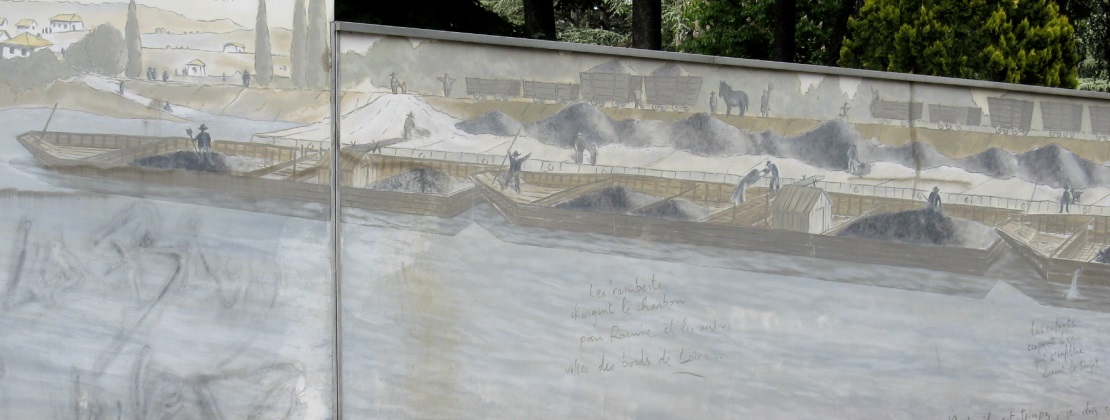

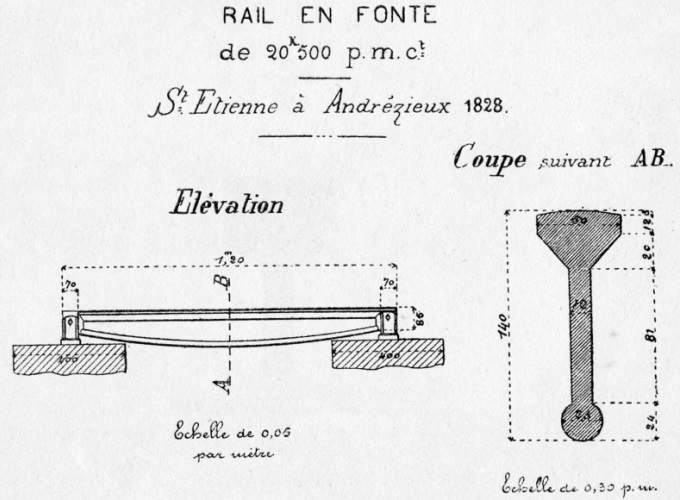

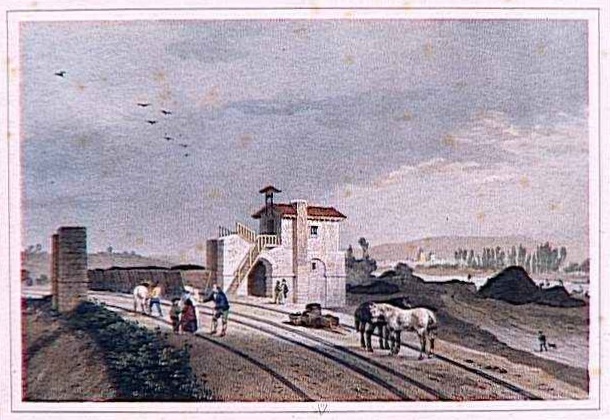

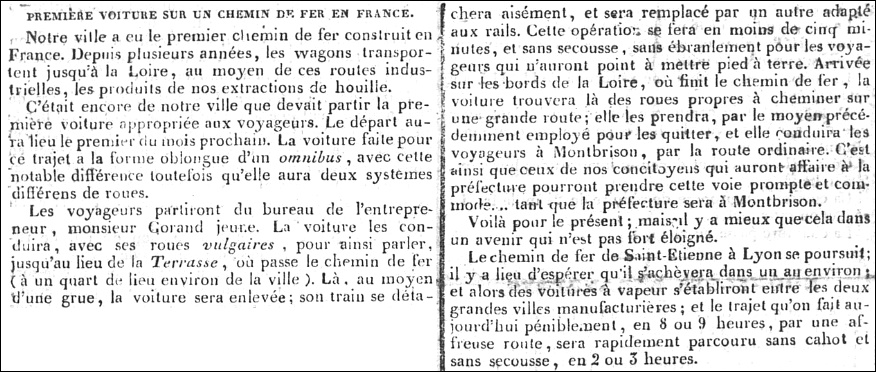

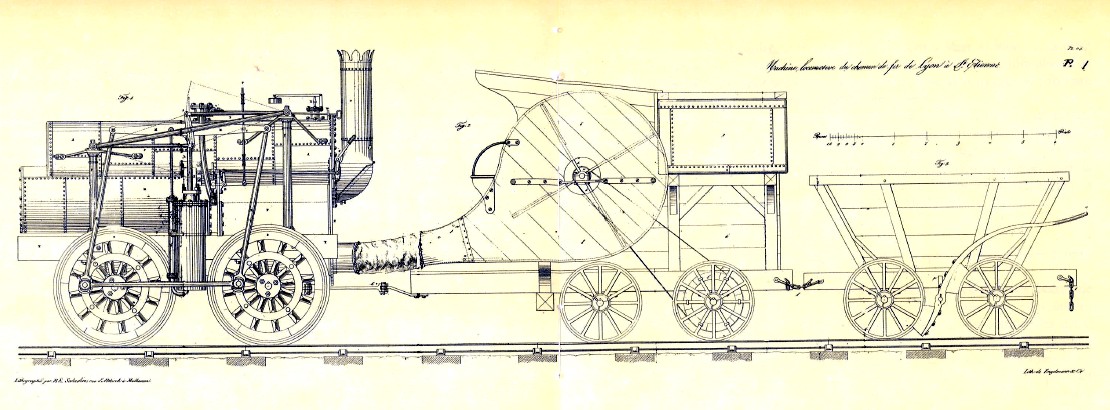

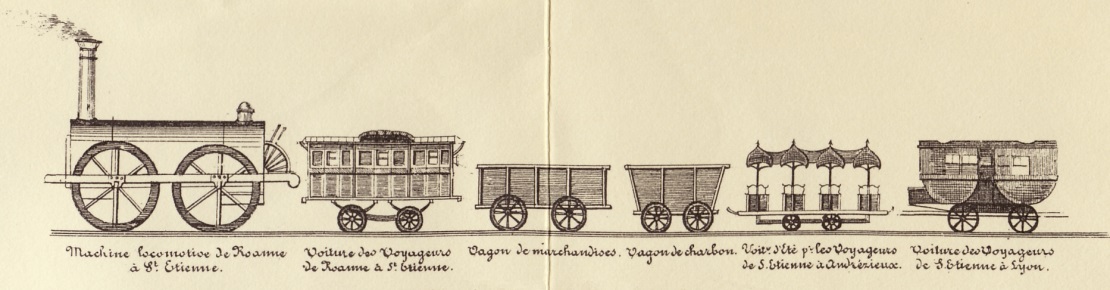

Avant la voie ferrée Les chariots tirés par des chevaux, chargés de charbon à Saint-Étienne et à Roche-la-Molière, passaient par Saint-Genest-Lerpt pour arriver à Saint-Just-sur-Loire. Les pentes étaient rudes et difficiles pour les chevaux. Un peu plus tard, fut tracée une route au nord de Saint-Étienne et c'est alors par La Fouillouse que passaient les chariots venant de Saint-Étienne et arrivant à Andrézieux. Le charbon de Roche-la-Molière continuait d'être embarqué à Saint-Just-sur-Loire.  Chariot de charbon. Estampe de Théodore Géricault (1791-1824) ©RMN-Grand Palais (musée d'Orsay) / Thierry Le Mage  Demande du Conseil général en octobre 1855 pour un chemin de halage  Chantier de ramberte à Saint-Rambert  Réplique de ramberte construite en 1995  Amarre pour ramberte sur l'ancien quai de chargement à Andrézieux  Nouvelle réplique récente  Panneaux explicatifs Des chemins de bois ou de fer permettant de faire rouler des chariots en diminuant les frottements, existaient depuis longtemps en Angleterre, en Allemagne et même en France dans les mines. Après une étude en Angleterre, Louis De Gallois, dans un mémoire publié dans les Annales de Mines en 1818, vante les mérites de ces chemins de fer qui pourraient abaisser considérablement le coût du transport du charbon de Saint-Étienne à la Loire. Pierre Moisson-Desroches aurait remis à Napoléon Ier en octobre 1814 son Mémoire sur la possibilité d'abréger les distances et pourrait donc être considéré comme le promoteur des chemins de fer. Cependant, ce rapport n'a pas été retrouvé. Dans le mémoire de De Gallois, il est question de chariots à vapeur mis au point par Losh et Stephenson et utilisés pour franchir des pentes. Louis Antoine Beaunier était déjà venu dans la région puisqu'il avait dressé, entre 1810 et 1813, la topographie souterraine du bassin houiller stéphanois. En 1815, la Sarre est enlevée à la France et Beaunier, alors directeur de l'École des mines de Geislautern, est envoyé à Saint-Étienne pour établir une Commission des mines de la Loire avec De Gallois. C'est ainsi qu'il obtint la création de l'École des mineurs à Saint-Étienne dont il fut le premier directeur de 1816 à 1835. En Sarre, Beaunier avait rencontré Jacques-Constant Milleret, banquier et propriétaire d'aciéries, qui lui a permis de financer l'aciérie de la Bérardière sous la raison sociale Beaunier, de Brou et Cie, Mme Milleret été née de Brou. Ce personnage va avoir son importance pour le chemin de fer. La concession C'est après le rapport de De Gallois que Beaunier fut déterminé à construire une ligne de chemin de fer et c'est Milleret qui va se charger du financement en mettant à contribution Louis Boigues, Claude Jean-Baptiste Hochet, Anasthase Jean-Baptiste Bricogne et le marquis de Lur-Saluces né au château d'Yquem en 1786. Assuré du financement, Beaunier partit en Angleterre en 1820 pour étudier les techniques de construction des chemins de fer. C'est en 1821, précisément le 5 mai, jour de la mort de Napoléon, que fut déposée la demande de concession auprès du Ministre de l'Intérieur. Deux autres demandes, établies par la Compagnie des mines de fer de De Gallois et par la Société fonderies et forges Frèrejean qui allait exploiter des forges à Terrenoire, furent retirées après des prises de participation dans la Compagnie Beaunier et l'assurance de la fourniture pour chacune de la moitié de la fonte nécessaire à la construction. Dans cette demande on voit apparaître les termes de canaux secs pour illustrer que la voie de chemin de fer est un lien entre des fleuves ou des canaux. Ce terme est resté encore aujourd'hui dans le nom du chemin sur le tracé de la voie.   Mur peint à Andrézieux illustrant le transport du charbon dans des wagonnets sur rail tirés par des chevaux On voit aussi le pont "en fil de fer", on dira plus tard pont suspendu, il date de 1832  Mur peint à Andrézieux illustrant le chargement des rambertes avec le charbon apporté par la voie ferrée Une nouvelle ordonnance royale du 30 juin 1824 approuve le tracé de la voie et celle du 21 juillet 1824 autorise la constitution de la Compagnie du chemin de fer de Saint-Étienne à la Loire. Le Mercure ségusien du 14 février 1838 donne une longueur totale de la ligne de 20,473 km, ceci incluait les embranchements vers les puits de mine car la ligne Pont-de-l'Âne - Andrézieux parcourait une distance de 17,695 km. La pente moyenne était de 0,0077 m par mètre, les éléments de rail avaient une longueur de 1,14 m et un poids de 23 kg. Les rails, écartés de 1,45 m, étaient portés par des coussinets de fonte de 3 kg espacés d'1,13 m et fixés sur des dés de pierre. La nervure inférieure du rail était cintrée "en ventre de poisson".  Source : L. Delestrac, "Les chemins de fer du département de la Loire" 1897  Rail en ventre de poisson  Dé de pierre, support du rail, ici réutilisé dans un mur Voir le tracé sur la carte de 1837. Voir le tracé et les vestiges de la ligne de 1827 sur Google earth ou sur Google maps. Cette ligne présentait trois relais, aux Mottetières, où se trouve aujourd'hui la plaque commémorative de la gare de la Terrasse, à Montravel à Villars et à la Réjaillère après la Fouillouse. La traction était hippomobile et, entre deux relais, un cheval tirait quatre chariots de presque 2000 kg chacun et faisait le trajet quatre fois par jour. Il fallait environ trois heures pour parcourir toute la distance. Le raccordement à la Quérillère avec la ligne de Roanne a été réalisé en 1833 Il y avait 12 ponts sur le Furan et 5 sur ses affluents. On peut voir encore quelques vestiges.  Pont du Bois-Monzil sur le Riotord, ouvrage inscrit MH.  Traces de la première ligne de chemin de fer à Villars, image Google.  Restes du pont de Garnas.  On voit encore bien la culée du pont de la Tuilière.  Plateforme de la Quérillère où la route a remplacé la voie ferrée.  Le pont de la Quérillère a été largement restauré.  Le pont des magasins à Andrézieux, les culées ont été conservées.  Lithographie de 1836, arrivée du charbon à Andrézieux sur le bord de la Loire. Au fond, de l'autre côté du fleuve Saint-Rambert.  Reste d'une station de pompage à vapeur de 1890 qui alimentait les locomotives de la ligne Saint-Étienne - Roanne.  Rue sur la commune d'Andrézieux-Bouthéon.  Article du Mercure Ségusien du 25 février 1832. Auparavant, sur la deuxième ligne construite en France entre Saint-Étienne et Lyon à partir de 1827, a été utilisée une locomotive à chaudière tubulaire mise au point par Marc Seguin dès 1831 pour les marchandises puis, un peu plus tard, pour les voyageurs.  Locomotive Seguin utilisée sur la ligne Saint-Étienne - Lyon.  Lithographie représentant les matériels utilisés sur les trois lignes. |

|